私たちは何かを行うときに何らかの決定(意思決定)をしなければなりません。意思決定を行うときにはいくつかの代替案を持つ必要があります。代替案とは「目標達成のために取ることができる他の選択肢や方法」をいいます。

意思決定の質は「どれだけ良い選択肢を検討したか」に左右されます。代替案を決めるプロセスは、

- 意思決定の目的を明確にする

- 現状と制約条件を確認する

- 発想を広げて代替案を創出する

- 代替案の評価軸を設定する

- 代替案の比較・評価

- 最終選択または複数案の組み合わせを検討

です。

ただ、ここで選択肢は無限であり、選択肢をどのように絞り込めば良いのかに迷うことがあります。どのような代替案や方法があるのかを決めるのが難しく難儀します。

なので、この段階で代替案を決める目安となるフレームワーク(枠組み)をもっていれば、それをきっかけとして、代替案が生まれやすくなると考えています。

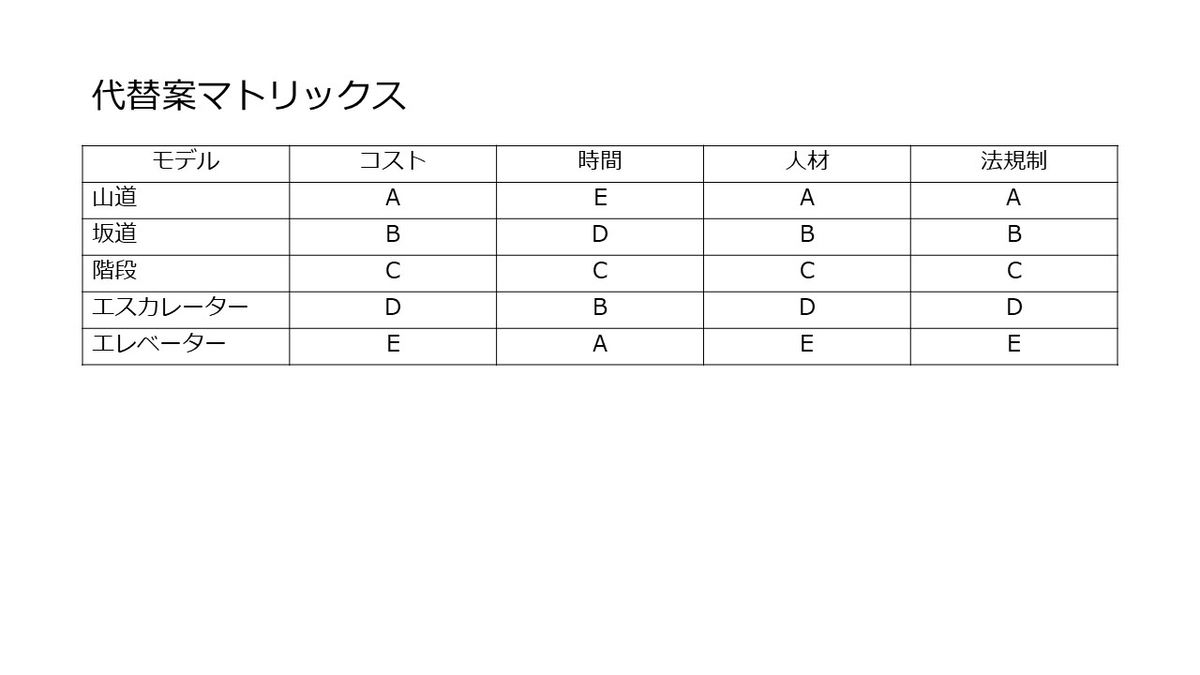

何かを決めるときの代替案の5つのモデルによるフレームワークを提示すると、

- 登山道

- 坂道

- 階段

- エスカレーター

- エレベーター

となります。

このモデルのイメージをより理解するために、コスト、時間、人材、法規制から分析した表が次のものです。個々の説明はしませんが、コストであればAが最も安く、時間であればAが最も早い、また人材はAが最も少なく、また確保しやすく、法規制はAが容易というシンプルなイメージです。評価軸は増やしても良いと思います。

私たちは、決めたどこかに行くときに(何かの意思決定を行うときに)少なくともいくつかの選択肢(代替案)をもち行動します。

何かをしようと決めた時にそれは、険しい道なのか、容易な道なのか、険しい道だけどそのままいくのか、もしくは容易な道を選択し当初の目的は達成できないけれど、それで満足するのかなど、さまざまな検討を行うことができます。

もちろん、簡単な方法と思って行動したら実は簡単ではなかったことや困難な道に挑戦しようと決めたけれども、いろいろな人が助けてくれて思ったよりも難しくなく到達できたということはあります。

しかし、まずこの道を、この方法を選ぼうという決意をするときに、例えば上記の5つのモデルによるフレームワークをきっかけにして代替案(選択肢)を議論することも一法と考えています。

事例でみてみましょう。自分は自社で新しい事業を立ち上げるために、○○の技術を身に着けたいとします。

選択肢として、一から勉強し道なき道を進みながら研鑽し、目標を達成しなければならないのか(山道)。

若しくは、〇〇の技術を実際に研究している研究機関に入職し、そこで学ぶ可能性もある(坂道)。

またそれを1から教えてくれる大学院に入学し、一歩いっぽ学びながら目標目指して登っていくこともできる(階段)。

またさらに、本業では競合しないA社がその技術をもっているようなので自社が製品開発を行うときA社と連携し、業務提携をしながら製品開発をしよう(エスカレーター)。

いやそれでも時間がない自社としては、その製品を既に保有しているB社を買収し、一気に必要な技術と製品を得る方法が最適だ(エレベーター)。

といった具合です。

何かを得る、何かを達成するときに得られる選択肢を多数用意し、その特徴や、必要な資源(リソース)や、得られるもの、失うものを勘案したうえで代替案の選択を行うことになります。今回は先ほど提示したコスト、時間、人材、法規制の評価軸を使っています。

なお、上記の事例は5つの示すマトリックス通りにはいかないことが大半です。

エレベーター戦略であれば、買収自体に結実するまでのプロセスはそれこそいばらの道で、山道を蛇行しながら進まなければならない可能性は高かあります。また資金調達の困難性や、技術者の引き留めら取引先の維持などM&Aの後の対応にも大きなリスクがあり、果たしてエレベーターモデルがそのまま該当するのかどうかは分かりません。

しかし繰返しになりますが、意思決定を行うときの代替案の選択をするには一定のフレームワークをもち、それを活用し、どの方法やどの戦略を選択するのかを考えるのが比較的容易であることも確かです。実務は複雑ですが、まずはシンプルな考え方をモデル化し、それらを活用して代替案検討のきっかけとし次に進むのです。

何か新しいものを掴みにいくというテーマで代替案を整理するため、分かりづらかったかもしれません。ただ自分のなかでいくつかこうしたモデルや考え方の枠組をもって、日々活動していくことが合理的だと考えます。

なお、ハーバート・サイモンは、人はすべての代替案を列挙して最適な選択をすることはできず、情報処理能力や時間的制約のために満足できる案、十分よさそうな案を探索すると言っています。

なので意思決定権者は全知全能ではなく、意思決定患者の経験や知識、発想や着想、価値観や考え方により、その都度都度の意思決定が行われることになります。絶対的に優れた意思決定はないというのは至極当然ですね。

設定されたことは実行され、目標や目的が達成されなければ意味はありませんが、結局は自分を鍛錬しつづける人がよい意思決定をできるという結論になり、私たちの成長がよい社会や時代をつくるという帰結です。

これからも飽きることなく、また満足することなく、様々な考えの整理や、新しい着眼について議論していければよいと思います。